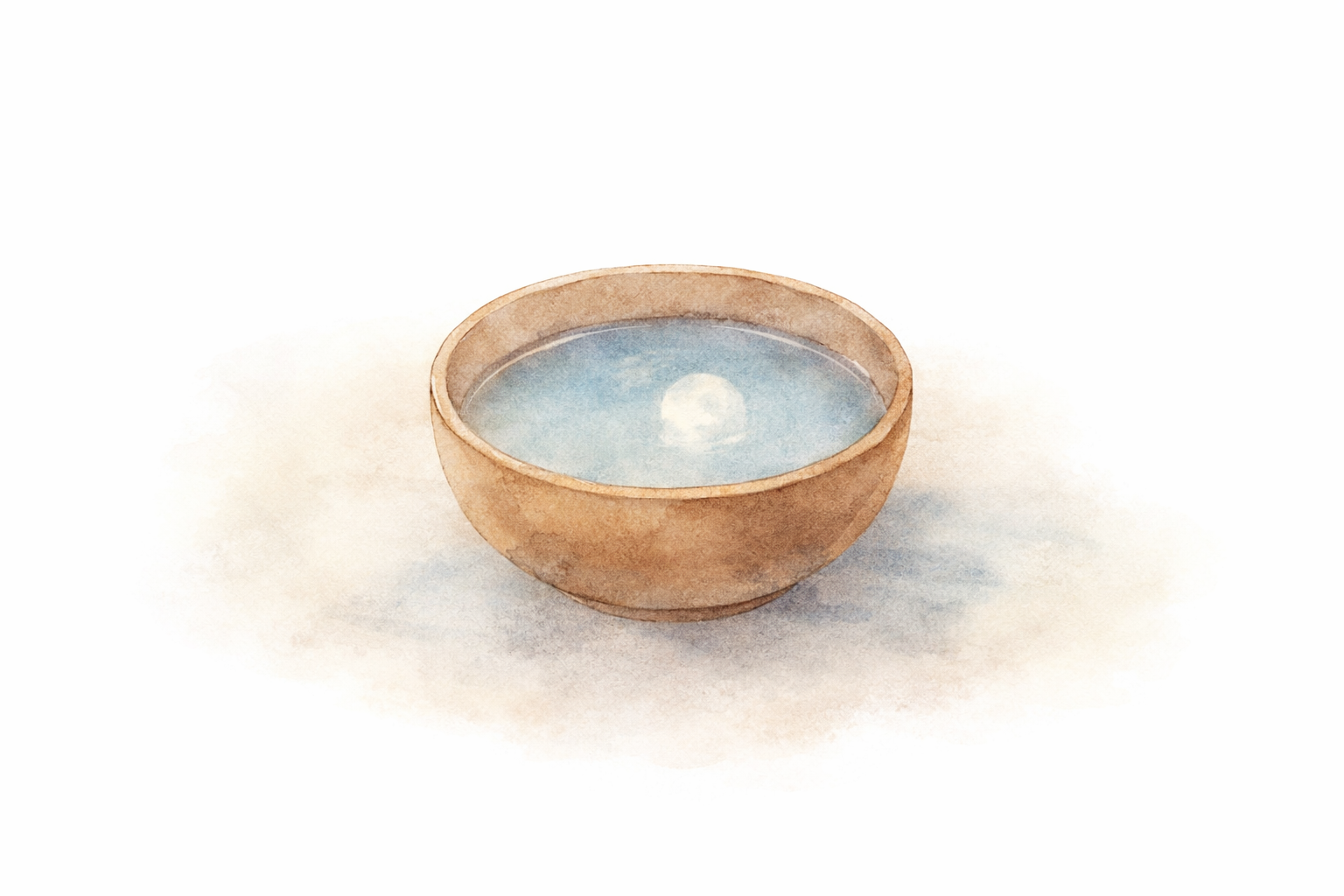

Cuenta una antigua historia que un poeta pasaba la noche inclinado sobre un sencillo cuenco con agua, contemplando en silencio la luna reflejada en su superficie.

Un caminante, al verlo, le preguntó qué hacía.

—Estoy mirando la luna —respondió el poeta.

El viajero sonrió y le dijo:

—Si puedes, levanta la mirada. La luna está en el cielo, no en el agua.

Dice la historia que, a veces, nos conformamos con el reflejo, con lo pequeño, con lo cercano, porque no siempre estamos preparados para sostener una luz más grande.

Y, sin embargo, incluso un reflejo verdadero puede orientarnos, consolarnos y decirnos algo real.

En la Nochebuena, Dios no nos deslumbra como el sol del mediodía.

Nos ofrece una luz suficiente: frágil, cercana, reflejada en lo humano.

Una luz que no encandila, pero que alumbra lo necesario para vivir.

El evangelio que escuchamos en esta noche nos habla precisamente de esa luz.

No es una luz que ilumina todo el mundo.

No aparece en Jerusalén ni en los palacios de Roma, donde se tomaban las grandes decisiones que afectaban a todo el mundo.

La luz de esta noche envuelve solamente a unos pastores. Gente sencilla. Personas sin prestigio religioso, sin honores, sin reconocimiento social.

Esa luz no pretende convencer a todo el mundo. No busca imponerse. Tiene un propósito más humilde y más profundo: guiar.

Como la estrella que más tarde va a guiar a los magos, esta luz no ilumina a todos por igual.

Ilumina lo suficiente para quienes están dispuestos a caminar detrás de ella.

Y allí, en Belén, en un pesebre —un lugar de pobreza, de necesidad, de fragilidad— está Dios, escondido.

El Dios que hizo el cielo y la tierra se deja ver no en el esplendor, sino en lo pequeño.

No en la fuerza, sino en la vulnerabilidad. No en lo grande, sino en lo sencillo.

Tal vez porque nadie puede ver directamente a Dios y seguir viviendo.

Tal vez porque una luz demasiado intensa sería demasiado para nosotros.

Tal vez porque Dios, en su misericordia, sabe que necesitamos una luz que podamos mirar sin miedo, una luz que podamos recibir y dejar entrar en la vida.

También a nosotros nos pasa algo parecido.

Somos como el poeta, inclinados sobre el cuenco.

En el pesebre no vemos a Dios en toda su grandeza, pero vemos su reflejo.

Y ese reflejo es verdadero.

Ese reflejo es suficiente.

Ese reflejo nos dice lo esencial de un Dios que se hace ser humano.

Vivimos en un mundo donde muchos reflejos nos abruman.

Las guerras que vemos —como la tragedia continua y sin final que se sigue viviendo en Gaza— son reflejo de algo más profundo y doloroso: la ambición humana, la violencia, la deshumanización del otro.

También aquí, en Puerto Rico, escuchamos rumores.

Los ejercicios militares en Ceiba.

Movimientos que casi no aparecen en las noticias.

Reflejos de una realidad mayor: el deseo de poder, de control, de dominio.

Todo eso también emite una luz…

pero es una luz que quema, que enceguece, que deja heridas.

Belén nos propone otra cosa.

Una luz tenue.

Una luz que no niega la oscuridad, pero la atraviesa.

Una luz que no elimina el miedo de golpe, pero permite dar el próximo paso.

Y quizá, esta noche, Belén sea también una invitación a mirar hacia adentro.

A preguntarnos con honestidad:

¿Qué reflejo hay en nosotros que solo Dios ve?

¿Qué habría en el corazón de aquellos pastores para que Dios quisiera darse a conocer a ellos?

Tal vez no era perfección.

Tal vez no era una fe sin dudas.

Tal vez era algo mucho más simple:

disponibilidad, apertura, hambre de sentido.

La invitación de esta Nochebuena no es a mirar una luz que nos deslumbre.

Es a caminar, con la luz que nos ha sido dada, hacia Belén.

Con fe.

Con esperanza.

Con la certeza humilde de que ese Niño es el Salvador del mundo

y que su luz —aunque frágil— es suficiente para nosotros hoy.

Amén.